Partage : définition, types et importance dans la vie quotidienne

Le partage est un concept fondamental qui consiste à distribuer ou à échanger des ressources, des connaissances ou des expériences entre individus. Il peut se manifester de multiples façons, qu’il s’agisse de partager un repas, des idées ou des compétences.

Dans la vie quotidienne, le partage joue un rôle fondamental. Il renforce les liens sociaux, favorise la solidarité et permet une meilleure répartition des ressources. Par exemple, partager des connaissances au sein d’une communauté peut améliorer le bien-être collectif en facilitant l’accès à l’information et en encourageant l’entraide. Le partage est donc essentiel pour une coexistence harmonieuse et enrichissante.

A lire aussi : Quel cadeau offrir pour l’anniversaire d’un adolescent ?

Plan de l'article

Définition du partage

Le partage est une notion complexe et polyvalente qui se distingue de l’échange. Par définition, le partage implique une répartition des ressources sans nécessairement attendre une contrepartie immédiate. C’est un acte social qui favorise la coopération et la solidarité entre les individus.

Woodburn, anthropologue spécialiste des Hadza, a mis en lumière cette distinction fondamentale entre échange et partage. Chez les Hadza, un groupe de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, le partage est une norme sociale qui garantit l’égalité et la survie du groupe. En opposition, l’échange commercial exige une contrepartie équivalente, souvent monétaire, créant ainsi une dynamique différente.

A lire également : Les secrets de la technologie Pampers pour votre bébé

Les apports théoriques

L’anthropologue Charles Mac Donald a approfondi cette distinction lors d’une conférence dédiée à la notion de partage. S’appuyant sur les travaux de Woodburn, il a souligné l’importance du partage dans les sociétés traditionnelles. Ce modèle de répartition des biens et des connaissances joue un rôle clé dans la cohésion sociale et la préservation des cultures.

Exemples pratiques

- Le partage des connaissances : encourager l’éducation et la diffusion des savoirs à travers des initiatives communautaires.

- Le partage des ressources : mettre en commun des biens matériels dans des systèmes de troc ou des bibliothèques d’objets.

- Le partage de temps : s’engager bénévolement pour aider les autres, renforçant ainsi les liens sociaux.

Ces exemples montrent que le partage va bien au-delà de la simple distribution de biens. Il s’agit d’un pilier de notre vie sociale, indispensable pour le développement collectif et individuel.

Les différents types de partage

L’anthropologue A. Testart a proposé une classification des transferts de biens, basée sur le caractère obligatoire du transfert et de sa contrepartie. Cette typologie permet de distinguer plusieurs formes de partage, allant du don pur à l’échange commercial.

Testart distingue notamment deux grands types de transferts :

- Les transferts obligatoires : incluent les taxes, impôts, et divers prélèvements étatiques. Ces transferts sont imposés par une autorité centrale et ne nécessitent pas de réciprocité immédiate.

- Les transferts volontaires : englobent les dons, les trocs et autres formes d’échanges non commerciaux. Ils reposent sur un accord mutuel entre les parties.

F. Athané, en prolongeant les idées de Testart, inclut aussi les transferts illégitimes tels que le vol et la fraude. Ces pratiques, bien que non éthiques, font partie intégrante des dynamiques de partage et de redistribution des ressources.

En complément, C. Darmangeat a proposé une classification des transferts de biens en mettant en évidence les cas intermédiaires. Selon Darmangeat, certains transferts ne sont ni entièrement volontaires ni totalement obligatoires. Par exemple, les cadeaux d’anniversaire ou les pourboires sont attendus socialement, mais ne sont pas imposés par une autorité.

L’anthropologue Kishigami a élaboré une classification des transferts influençant les travaux de Charles Mac Donald. Kishigami distingue notamment les transferts intra-communautaires des transferts inter-communautaires, soulignant l’impact des réseaux sociaux et des alliances entre groupes.

Ces classifications montrent que le partage, loin d’être un concept monolithique, revêt de multiples formes, chaque type ayant ses propres implications sociales et économiques.

Importance du partage dans la vie quotidienne

L’étude des chasseurs-cueilleurs Hadza de Tanzanie révèle des pratiques de partage profondément ancrées dans leur mode de vie. Les Hadza, par leur égalitarisme, montrent que le partage est au cœur des relations sociales et de la survie collective. Charles Mac Donald, en s’appuyant sur les travaux de Woodburn, souligne cette distinction entre échange et partage au sein de ce groupe ethnique.

Dans nos sociétés modernes, le partage va bien au-delà des simples échanges de biens matériels. Il engendre un sentiment d’appartenance et renforce les liens sociaux. Les réseaux sociaux numériques, par exemple, facilitent le partage de connaissances, d’expériences et de ressources, créant ainsi des communautés virtuelles soudées.

Le partage favorise aussi la solidarité et l’entraide. Des initiatives comme les jardins partagés, les bibliothèques de rue et les plateformes de covoiturage illustrent comment le partage peut transformer les pratiques quotidiennes et renforcer le tissu social. Ces exemples montrent que le partage n’est pas seulement un acte altruiste, mais aussi un vecteur de cohésion sociale et de développement personnel.

Les recherches de Marcel Mauss sur le don et la réciprocité, bien que critiques, ont permis de comprendre les dynamiques sous-jacentes des échanges humains. En intégrant ces concepts dans notre quotidien, nous pouvons repenser nos habitudes de consommation et encourager des pratiques plus durables et humaines.

Les anthropologues comme Sahlins et Mauss, bien qu’ils soient critiqués, nous offrent des cadres théoriques pour comprendre comment le partage influence les structures sociales. En appliquant ces concepts, nous pouvons créer des environnements plus inclusifs et solidaires.

Comment intégrer le partage dans notre quotidien

Pour intégrer le partage dans notre quotidien, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. En s’inspirant des théories de Mauss et Sahlins, nous pouvons repenser nos interactions sociales et nos pratiques de consommation.

- Adoptez le principe du don en nature. Partagez vos surplus alimentaires avec vos voisins ou engagez-vous dans des initiatives comme les jardins communautaires.

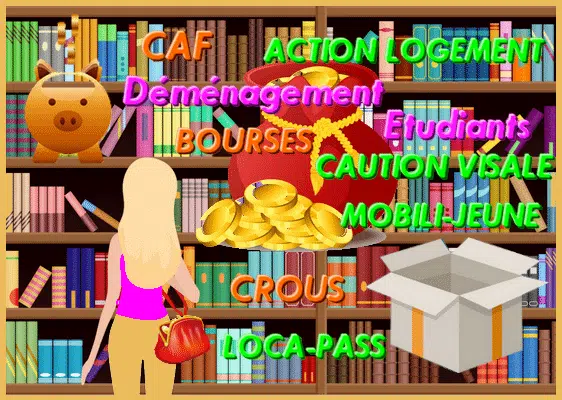

- Utilisez les plateformes numériques pour le partage de connaissances et de compétences. Les forums de discussion et les tutoriels en ligne facilitent cet échange.

- Privilégiez les systèmes d’échange locaux comme les SEL (systèmes d’échange local) qui permettent de troquer des services sans passer par la monnaie traditionnelle.

L’anthropologue Mauss, bien que critiqué, a montré que le don et la réciprocité sont des moteurs puissants de cohésion sociale. En appliquant ces principes, nous pouvons créer des environnements plus solidaires et inclusifs.

La réciprocité, comme l’a théorisé Sahlins, ne se limite pas à un simple échange équivalent. Elle inclut une dimension sociale et morale qui renforce les liens entre les individus. En intégrant ces concepts, nous pouvons transformer nos pratiques quotidiennes et favoriser une plus grande solidarité.